यह साल 1965 की बात है. वह रविवार का दिन था.

दिल्ली के बाहरी इलाक़े के एक छोटे से गाँव जौंटी में एक मेहनती किसान ने खेती पर काम करने वाले एक वैज्ञानिक की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, "डॉक्टर साहब, हम आपके बीज अपनाएंगे."

वो वैज्ञानिक थे एमएस स्वामीनाथन. जिन्हें बाद में टाइम मैगज़ीन ने "हरित क्रांति का गॉडफ़ादर" कहा और उन्हें महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के साथ 20वीं सदी के भारत के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना.

जब स्वामीनाथन ने उस किसान से पूछा कि वह कैसे ज़्यादा पैदावार वाले गेहूं को अपनाने के लिए प्रेरित हुआ?

..तो किसान ने जवाब दिया कि जो इंसान रविवार के दिन इस खेत से उस खेत में घूमता रहता है, वह अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए काम करता है- और यही बात भरोसा दिलाने के लिए काफ़ी थी.

उस किसान का यह भरोसा भारत की तकदीर बदलने वाला था.

बीबीसी हिंदी के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिएयहाँ क्लिककरें

प्रियंबदा जयकुमार ने स्वामीनाथन की नई जीवनी 'द मैन हू फ़ेड इंडिया' में बताया है कि स्वामीनाथन का जीवन भारत की खाद्यान्न को लेकर आत्मनिर्भरता की छलांग की कहानी है, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया की खाद्य सुरक्षा की सोच को बदल दिया.

कई साल की औपनिवेशिक नीतियों ने भारत में खेती को बदहाल कर दिया था. कम पैदावार, बंजर ज़मीन, और कर्ज में डूबे या भूमिहीन करोड़ों किसान यहां कृषि क्षेत्र की बड़ी समस्या थे.

1960 के दशक के मध्य तक एक भारतीय प्रतिदिन औसतन केवल 417 ग्राम भोजन पर जीवित था, और अमेरिकी गेहूं के अनियमित आयात पर निर्भर था. उस वक़्त अनाज के जहाज़ों का इंतज़ार एक राष्ट्रीय संकट बन गया था.

स्थिति इतनी गंभीर थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोगों से गेहूं की जगह शकरकंद खाने की अपील की, जबकि चावल जैसी खाने की प्रमुख चीज की भी गंभीर रूप से कमी थी.

हरित क्रांति ने सूखे खेतों को सुनहरी फसलों में बदल दिया. देश में कुछ ही साल में गेहूं की पैदावार दोगुनी हो गई और अकाल से पीड़ित एक देश को एशिया की खाद्य ताक़त में बदल दिया.

यह विज्ञान था जो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए काम कर रहा था – और स्वामीनाथन इसका नेतृत्व कर रहे थे.

बंगाल के अकाल का असर1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन एक ज़मींदार किसान परिवार में पले-बढ़े, जहाँ शिक्षा और सेवा को महत्व दिया जाता था.

उनसे उम्मीद थी कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, लेकिन साल 1943 में बंगाल में आए भीषण अकाल ने उन्हें झकझोर कर रख दिया.

उस अकाल में तीस लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे.

उन्होंने अपनी जीवनी लिखने वाली प्रियंबदा जयकुमार से कहा, "मैंने यह तय किया कि मैं ऐसा वैज्ञानिक बनूंगा जो 'बेहतर' फसलें विकसित करे, जिससे हमें ज़्यादा भोजन मिल सके. अगर दवा कुछ लोगों की जान बचा सकती है, तो कृषि लाखों की जान बचा सकती है."

उन्होंने प्लांट जिनेटिक्स में पीएचडी की, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, फिर नीदरलैंड्स और फिलीपींस के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) में काम किया.

मेक्सिको में उन्होंने अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग से मुलाक़ात की, जिनकी उच्च पैदावार वाली छोटी गेहूं की किस्में हरित क्रांति का आधार बनीं.

साल 1963 में, स्वामीनाथन ने बोरलॉग को भारत के लिए गेहूं की किस्में भेजने के लिए राज़ी किया.

तीन साल बाद, भारत ने पूरे देश में प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 18 हज़ार टन बीज आयात किए.

स्वामीनाथन ने उन्हें भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक़ ढाला और ऐसी किस्में विकसित कीं जो स्थानीय गेहूं की तुलना में दो से तीन गुना अधिक उपज देती थीं. ये किस्में बीमारियों और कीड़ों के ख़िलाफ़ भी कारगर थीं.

- ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से खरीदे अनाज, पर क्यों नहीं है ये मुमकिन?

- कथित गोरक्षकों से परेशान किसान बोले- 'गोरक्षा' के नाम पर हमारी गायें लूटी जा रही हैं

- पंजाब बाढ़: किसानों के लिए लाई गई 'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति क्या है?

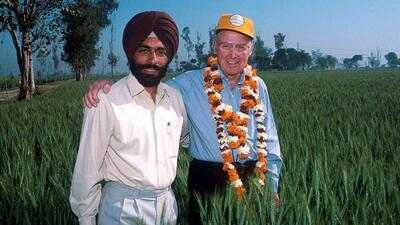

Pallava Bagla/Corbis via Getty Images भारत आए अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जिनकी उच्च पैदावार वाली छोटी गेहूं की किस्में हरित क्रांति का आधार बनीं (फ़ाइल फ़ोटो)

Pallava Bagla/Corbis via Getty Images भारत आए अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जिनकी उच्च पैदावार वाली छोटी गेहूं की किस्में हरित क्रांति का आधार बनीं (फ़ाइल फ़ोटो) जयकुमार ने लिखा है कि उस वक़्त बीच आयात करना और इसे पूरे देश में भेजा जाना आसान नहीं था.

उस दौर में अधिकारी विदेशी बीजों पर निर्भर होने से डरते थे, शिपिंग और कस्टम में देरी होती थी, और किसान गेहूं की अपनी पारंपरिक लंबी किस्मों को छोड़ना नहीं चाहते थे.

स्वामीनाथन ने इन चुनौतियों को आंकड़ों, बातचीत और व्यक्तिगत प्रयासों से पार किया. वे अपने परिवार के साथ निजी तौर पर खेतों में गए और सीधे किसानों को बीज दिए.

पंजाब में तो उन्होंने क़ैदियों से बीज के पैकेट तैयार करवाए ताकि बुआई के मौसम में इसे तेजी से बांटा जा सके.

मेक्सिकन गेहूं छोटा और लाल रंग का था, लेकिन स्वामीनाथन ने भारत में रोटी और नान की लोकप्रियता को देखते हुए सुनहरे रंग की किस्में विकसित कीं. ये किस्में थीं- कल्याण सोना और सोनालिका.

- किसान आंदोलन से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां जानिए

- फ़सलों की एमएसपी क्या है और क्यों चाहते हैं किसान इसकी गारंटी?

- भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर उलझन अब भी बरकरार

गेहूं की इन किस्मों ने पंजाब और हरियाणा को भारत का अन्न भंडार बना दिया. स्वामीनाथन के प्रयोगों की मदद से भारत जल्द ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया.

साल 1971 यानी चार साल में ही अकाल के संकट से जूझ रहे देश में अनाज के सरप्लस उत्पादन का यह सफर एक चमत्कार था.

जयकुमार के मुताबिक़ स्वामीनाथन का मूल दर्शन था – "किसान पहले."

स्वामीनाथन ने जयकुमार से कहा, "क्या आप जानते हैं कि खेत भी एक प्रयोगशाला है? और किसान असली वैज्ञानिक हैं? वे मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं."

वे कृषि वैज्ञानिकों से कहते थे कि समाधान देने से पहले किसानों की बात सुनना ज़रूरी है.

वे सप्ताह के अंत में गाँवों में जाते, मिट्टी की नमी, बीज की कीमत और कीटों के बारे में किसानों से पूछते.

ओडिशा में उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ मिलकर काम किया और चावल की किस्मों में सुधार किया.

तमिलनाडु के सूखे इलाकों में उन्होंने नमक (खारापन) को सह पाने वाली फसलों को बढ़ावा दिया.

पंजाब में उन्होंने ज़मींदारों से कहा कि केवल विज्ञान ही भूख को ख़त्म नहीं कर सकता. "विज्ञान को करुणा के साथ चलना चाहिए."

स्वामीनाथन भारतीय किसानों की परेशानियों के पूरी तरह वाकिफ़ थे.

साल 2004 से 2006 तक उन्होंने ने राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की और पाँच रिपोर्टें तैयार कीं.

इनमें किसान संकट और आत्महत्याओं की जड़ें तलाशी गईं और पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय किसान नीति की सिफारिश की गई.

98 वर्ष की उम्र में भी वे किसानों के साथ खड़े रहे – उन्होंने पंजाब और हरियाणा में विवादास्पद कृषि सुधारों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया.

स्वामीनाथन की सिफ़ारिशें क्यों नहीं मानती सरकार?

वो अफ़सर जिसने भारतीय खेतों को बदल दिया

कई देशों तक है स्वामीनाथन का असर1980 के दशक में वे आईआरआरआई के पहले भारतीय महानिदेशक बने और दक्षिण-पूर्व एशिया में उच्च पैदावार वाले चावल का विस्तार किया. इससे इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस में उत्पादन बढ़ा.

मलेशिया से ईरान तक और मिस्र से तंज़ानिया तक उन्होंने सरकारों को सलाह दी.

उन्होंने कंबोडिया के चावल जीन बैंक को फिर से तैयार करने में मदद की. उत्तर कोरियाई महिला किसानों को प्रशिक्षित किया, इथियोपिया के सूखे में अफ्रीकी कृषि वैज्ञानिकों की मदद की और पूरे एशिया में कई पीढ़ियों को मार्गदर्शन दिया.

स्वामीनाथन के काम ने चीन में चावल की उन्नत किस्म को तैयार करने में मदद की, उन्होंने अफ़्रीका के ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी मदद दी.

स्वामीनाथन 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार के पहले विजेता बने और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भूख को ख़त्म करने में योगदान के लिए उन्हें "लिविंग लिजेंड" कहकर सम्मानित किया.

चेन्नई स्थित एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने बाद में जैव विविधता, समुद्र तटों के पुनर्स्थापन (कोस्टल रेस्टोरेशन) और "गरीबों, महिलाओं और प्रकृति के हित के" विकास मॉडल को बढ़ावा दिया.

- भारत रत्न देकर क्या पीएम मोदी चुनावी समीकरण साध रहे हैं?

- भारत बना फ्रेंच फ्राइज़ का सुपरपावर, आलू से बदल रही है किसानों की ज़िंदगी

- तेलंगाना में झील का पानी लाल हुआ, पूरा मामला जानिए

हरित क्रांति के बाद अत्यधिक खेती की वजह से भूजल (ग्राउंड वाटर) पर काफ़ी बुरा असर हुआ, मिट्टी ख़राब हुई और कीटनाशकों से प्रदूषण फैला.

इसके साथ ही ख़ासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं और चावल की एक जैसी खेती से जैव विविधता पर असर पड़ा और जलवायु संकट बढ़ा.

स्वामीनाथन ने इन ख़तरों को पहचाना और 1990 के दशक में "एवरग्रीन रिवॉल्यूशन" की बात की – ऐसी हरित क्रांति जो पर्यावरण को नुक़सान न पहुँचाए.

उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य की प्रगति उर्वरकों पर नहीं, बल्कि पानी, मिट्टी और बीजों को सुरक्षित रखने पर निर्भर करेगी.

एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले एक दुर्लभ इंसान के तौर पर उन्होंने आंकड़ों को मानवीय संवेदना से जोड़ा.

साल 1971 में मिले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की राशि का बड़ा हिस्सा उन्होंने रूरल स्कॉलरशिप के लिए दान में दे दिया.

स्वामीनाथन ने बाद में लैंगिक समानता और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया. यह उस वक़्त की बात है जब 'एग्री-टेक' शब्द प्रचलन में भी नहीं था.

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वामीनाथन के प्रभाव के बारे में कहा, "उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि भूख से मुक्ति सबसे बड़ी आज़ादी है."

स्वामीनाथन के जीवन में विज्ञान और दया ने मिलकर करोड़ों लोगों को यही आज़ादी दी.

साल 2023 में 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके योगदान ने टिकाऊ और किसानों के हित में खेती की एक स्थायी विरासत छोड़ी है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां कर सकते हैं. आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

- नॉन वेज मिल्क क्या है जिसे भारत में बेचना चाहता है अमेरिका

- ब्राज़ील में बेची गई 41 करोड़ रुपये की गाय, जानिए, इस भारतीय गाय में क्या है ख़ास

- जिमी कार्टर: मूंगफली किसान से व्हाइट हाउस तक का सफ़र

- क्या भारत के किसान ग़रीब हो रहे हैं?

You may also like

गुस्सैल किंग कोबरा का तांडव, नदी किनारे स्नेक मैन के साथ WWE फाइट... 12 फुट लंबे सांप का रेस्क्यू Video

Suicide Due To AI Generated Photo-Video: एआई से फर्जी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल की कोशिश, फरीदाबाद के छात्र ने कर ली आत्महत्या

पॉकेट मनी के लालच में शुरू किया था कपड़े उतारना, लगी` ऐसी लत बन गई एडल्ट स्टार, आज करोड़ों में खेलती है

Bigg Boss 19: बिग बॉस अशनूर और अभिषेक से नाराज, 'ये' नियम तोड़ने पर दी घर से बेघर होने की सज़ा

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध 2' अगले साल 6 फरवरी को होगी रिलीज